スポーツ業界や外資系企業でキャリアを積むなかで、私は常に「人をどう支えるか」というテーマに向き合ってきました。選手や社員が高いパフォーマンスを発揮する裏側には、必ず心身の葛藤や課題が存在します。その現場に関わるうちに、「単に成果を出すためのサポート」ではなく、「その人自身を支えることの大切さ」を強く意識するようになりました。そうした想いが高まり、私は臨床心理学を専門的に学ぶ道を選び、大学院へと進学しました。

大学院修了後は、EAP(従業員支援プログラム)企業、子ども発達支援センター(療育機関)、精神科総合病院といった多様な現場で心理臨床に携わってきました。そこで関わった対象は、働く人のストレスやキャリア課題に悩む社会人、発達の過程でさまざまな困難を抱える子ども、その家族、そして心身に不調を抱える患者と幅広く、多岐にわたります。この経験は、ライフステージや立場の違いによって人が抱える問題の質が大きく異なること、そして心理的な支援は一人ひとりの状況に合わせて柔軟にデザインされるべきだという学びにつながりました。

その後、私はフリーランスとして独立し、活動の領域をさらに広げてきました。現在は、心理カウンセラーとして心のケアを行うだけでなく、カイロプラクターとして身体のバランスを整え、メンタルトレーナーとして思考と感情の整理を支えています。また、ビジョントレーニングトレーナーとして視覚機能を鍛え、コオーディネーショントレーニングトレーナーとして身体の動きと感覚を磨くといった、従来の心理支援にとどまらない多面的なアプローチを展開しています。心理面とフィジカル面を統合的に扱えることが、私の大きな専門性の強みです。

この専門性を活かし、私はトップアスリートのパフォーマンス向上のサポートから、子どもの発達支援、さらには芸能関係者のメンタルサポートに至るまで、幅広い対象に関わってきました。スポーツの現場では、メンタルと身体がいかに密接に連動しているかを日々実感し、子どもの療育現場では、身体感覚を育むことが発達や自己肯定感に直結することを学び、芸能やビジネスの現場では、心の安定が創造性や表現力を支える基盤となることを目の当たりにしてきました。

私の活動全体に一貫しているテーマは、「自分の心と身体の状態に氣づき、健康に、そして笑顔になること」です。これは単なるスローガンではなく、クライエントが自らの可能性に氣づき、それを持続的に育んでいけるように支えるという実践哲学です。現役時代のアスリートを支えるときには、競技成績だけでなく、引退後の人生設計を含めた長期的な視点から関わり、子どもや家族を支援するときには、その日常と未来を見据えて伴走しています。

私はこれからも、心理・身体・発酵と栄養という三本柱をつなぐ総合的なアプローチを通じて、一人ひとりが「自分らしく生き、笑顔で輝ける」ための支援を続けていきます。

保有資格

- ●臨床心理士

-

認知感情行動療法(REBT-J)セラピスト

米国臨床心理大学院修了 臨床心理学修士(MA)

CSPP (California School of Professional Psycology) 修了

修士論文

「認知行動療法(CBT)のスポーツメンタルトレーニングへの有用性」 - ●カイロプラクター(整体師)

- 日本カイロプラクティック医学協会認定

- ●ビジョントレーニング トレーナー

- ●コオーディネーショントレーニング トレーナー

- ドイツ ライプツィヒ大学公認(ドイツライプティヒ大学に短期留学)

プロフィール(詳細)はこちらです。 ↓ ↓

◆ 「氣づき」から笑顔へ

はじめまして。

私は kizukismile(キズキスマイル)代表、臨床心理士・カイロプラクター・トレーナー の宮﨑英治です。

私の活動の中心にあるテーマは、“心・身体・環境”をひとつの輪としてとらえ、人が本来持っている可能性を最大限に引き出すこと。

心理カウンセリングやメンタルトレーニングで心を支え、整体やトレーニングで身体を整え、発酵や栄養を通じて内側の環境を育てる――その総合的なアプローチで、子どもからトップアスリート、芸能関係者、一般の方まで幅広くサポートしています。

なぜ私が「心」「身体」「環境」という三つの領域を統合する形にたどり着いたのか。そこには、子どものころから今日までの歩み、そして多くのご縁や学び、挑戦と再スタートの経験が深く関わっています。

◆ 幼少期から刻まれた「動く歓び」と人とのつながり

私は埼玉県大宮に生まれ、東京・鎌倉で育ちました。

幼いころから、とにかく動くことが大好き。押し入れの上段から布団に飛び降りて一回転したり、一日中走り回ったり…。私の身体にはいつもエネルギーが満ちていました。

祖母は、当時まだ明治神宮で開催されていた国体に、バレーボール選手として出場した経験を持つアスリートで、その背中を見て育った私は自然とスポーツに惹かれていきました。

小学生時代から野球、陸上、バスケットボールなど様々な競技に挑戦。中学では陸上競技で東京都大会決勝に進み、高校ではラグビー部に所属し、当時の高校日本代表監督から声を掛けられるほどの実力を発揮しました。

ただし、すべてが順風満帆だったわけではありません。

スポーツの世界の厳しさを知り、怪我や限界を感じることや、体の不調によって競技を断念する決断をする機会もありました。その中で芽生えたのが「人の力になりたい」「仲間や後輩を支えたい」という想いでした。

◆ 社会人としてのキャリアと「支える道」への転換

大学卒業後は、スポーツウェアメーカーや外資系食品企業に勤めました。国内外を飛び回り、多くのアスリートやプロフェッショナルと接する機会を得ました。

しかし、華やかな舞台の裏で、選手たちが抱える不安や葛藤、怪我やプレッシャーを目の当たりにする中で、私は「もっと深い部分で人を支えたい」という気持ちを強くしていきました。

その想いを胸に、30代で臨床心理学の大学院に進学。

修士論文では 「認知行動療法(CBT)のスポーツメンタルトレーニングへの応用」 をテーマに研究し、精神科総合病院や発達支援施設での臨床経験を積みました。

臨床心理士として、心の奥に潜む不安や痛みに寄り添う力を育んでいきました。

◆ 心と身体を統合する“二刀流”の学び

心理臨床を続けるなかで、私は一つの限界を感じました。

「言葉での支援だけでは救えない声がある」ということです。

例えば、慢性的な疲労を抱える人、ストレスで姿勢が崩れている人、怪我の影響で体のバランスを崩した人。彼らの心を支えるには、身体のケアも欠かせない。

そう考えた私は、整体・カイロプラクティックを学び、身体調整のプロとしての技術も磨きました。

こうして心理と身体の両面からアプローチできる存在として活動を始め、整体院を運営するまでになりました。

「心が変われば身体が変わる」「身体が変われば心が変わる」――この相互作用を実感する日々は、今の私の活動の基盤となっています。

◆ 闘病から得た「命のリスタート」

40代のある日、私は突然、予期せぬ病に倒れました。胸を突き破るような激しい痛み、呼吸ができないほどの息苦しさ、そして肺の虚脱と心臓への圧迫感。救急搬送された病院で医師から告げられた言葉は、「命に関わる状態です」。その瞬間、これまで当たり前のように思っていた日常が、一瞬で崩れ落ちていくのを感じました。

続けてきた整体院を閉じざるを得なくなり、先の見えない不安と恐怖の中で、闘病生活が始まりました。身体を思うように動かすことができず、仕事も活動も制限され、これまで積み上げてきたものが音を立てて崩れていくような感覚に苛まれました。「自分はこれからどうなるのか」「もう再び立ち上がることはできないのではないか」――そんな絶望感に何度も押しつぶされそうになりました。

しかし、時間の経過とともに、少しずつ回復していく身体と、支えてくれる家族や仲間の存在が、私に新たな氣づきを与えてくれました。それは、「人はどんな状況からでも再スタートできる」という確信です。命の重みを実感し、自分自身の回復力を信じる経験は、私の人生観を根本から変えました。

この出来事を経て、私は「自分に与えられた時間をどう生きるのか」を深く考えるようになりました。そして同時に、「同じように苦しみや限界に直面している人に、私は何を届けられるのか」という問いが心に芽生えました。闘病の中で得た「命のリスタート」の実感が、私にとっての原点となり、今の支援活動の揺るぎない土台となっています。

だからこそ私は今、アスリートの極限状態に向き合うときも、病気や発達課題に悩む子どもや家族に寄り添うときも、「苦しみの中から立ち上がれる」という強い信念を持って伴走する覚悟があります。自らの体験があったからこそ、クライエントの不安や痛みに本氣で寄り添い、共に歩む姿勢を持てるのです。

この「命のリスタート」の経験は、私の人生を一度終わらせ、そして新しく始めさせてくれた出来事でした。あの危機があったからこそ、私は今日も「人は再び立ち上がれる」という希望を伝え続けています。

◆ 多様な現場での実践と挑戦

病を乗り越えてからの私は、さらに広いフィールドで活動を展開するようになりました。

- トップアスリートのサポート

オリンピック代表、パラリンピックメダリスト、ヨーロッパや北米のナショナルチームに帯同。トライアスロン、アーチェリー、ビーチバレーなどの現場で、心身のコンディショニングを担当しました。 - 子どもたちの育成

ASDやADHDを持つ子どもたちの療育支援に加え、小学生のミニバスケットクラブで「コオーディネーショントレーニング」を導入。運動能力の向上だけでなく、仲間との協働力や自己肯定感の育成を目指しています。 - 芸能関係者のサポート

俳優やアーティストへのカウンセリングやメンタルトレーニングも実施。舞台に立つ人が自分らしい表現を発揮できるよう、心の軸を支えています。

◆ JSPO-ATへの挑戦――信頼の証としての推薦

私はこれまで、数多くのアスリートと現場を共にし、アスレティックトレーナーとしての実践を重ねてきました。

怪我の応急対応、リハビリテーションの再構築、競技特性に応じたフィジカル強化、そして試合前後の心理的コンディショニング――その一つひとつが、単なる技術ではなく「人と人との信頼」を築くプロセスだったと感じています。

選手の表情や呼吸、声のトーン、わずかな身体のサインを読み取りながら、今その瞬間に何が必要かを見極め、寄り添い続けてきました。

その積み重ねの中で、ある日いただいたのが JSPO-AT(日本スポーツ協会アスレティックトレーナー)養成講習会への推薦 でした。

この推薦は、単なる受講資格ではなく、私のこれまでの現場での貢献と姿勢が公式に評価された“信頼の証”でした。

JSPO-ATは、日本におけるアスレティックトレーナー資格の最高峰。

誰もが自由に受講できるものではなく、競技団体や関係者からの推薦を受けた者のみが、その門を叩くことを許されます。

つまり、日々の現場で築いてきた確かな実績と信頼の積み重ねがあってこそ、初めて挑戦のステージに立てる資格なのです。

私は、臨床心理士、アスレティックトレーナー、カイロプラクターとして、「心・身体・構造」を統合したアプローチを大切にしてきました。

選手の“身体の不調”を整えるだけでなく、“心の揺らぎ”や“競技へのモチベーション”といった心理的要因にも深く関わりながら、総合的にパフォーマンスを引き出してきたのです。

その中でも特に――

臨床心理士 × JSPO-AT という組み合わせは、日本国内でもほとんど存在しない、極めて稀有な専門性です。

身体の動きや怪我への理解に加え、選手の心の状態や認知的傾向、ストレス反応を臨床心理学的に分析できるトレーナーはごくわずかです。

この両者の専門を併せ持つことで、単なる「身体のケア」を超えた“統合的なアスリートサポート”が可能になります。

私は現在、2026年の資格取得を目指し、理論と実践の両輪で学びを深化させています。

この挑戦は「ゼロからのスタート」ではありません。

すでに現場で培ってきた実践を、科学的理論とスポーツ医学の知見で体系化し、より高い再現性と安全性を備えた支援へと昇華していくプロセスです。

JSPO-ATの学びによって、これまで感覚的に行ってきた判断や介入を、科学的根拠に基づく明確な理論で裏付けることができます。

心理的支援と身体的支援を融合させることで、選手が「心身ともに整い、競技に集中できる状態」を再現可能な形で設計できるようになる――それが、私の描く“次世代型アスレティックトレーナー”の姿です。

この道の先にあるのは、資格という「到達点」ではなく、選手を支える使命をより確かなものにする新たなスタートラインです。

アスリートが安心して挑戦を続けられる環境を整え、未来のトレーナーたちへその知見を還元していく。

その循環をつくることこそが、私にとっての「JSPO-AT挑戦の真意」です。

臨床心理士としての“心の理解”、カイロプラクターとしての“身体の構造理解”、そしてアスレティックトレーナーとしての“現場での実践力”。

この三位一体の融合によって、私は誰にも真似できない唯一無二のサポートスタイルを確立しようとしています。

JSPO-ATへの挑戦は、ゴールではなく、次の時代の扉を開くための道。

選手一人ひとりの可能性を最大限に引き出す――そのために、私はこの道を選び、歩み続けています。

◆ “発酵と栄養”というもうひとつの柱

私は、スポーツや心理の領域でのサポートと並行して、“発酵と栄養”を通じた取り組みにも力を注いでいます。なぜなら、人のパフォーマンスや成長、そして心の安定は「内側の環境」から大きな影響を受けるからです。

その実践の一つが、私が主宰する 発酵ドリンク教室 です。桃や梅、キウイ、マンゴーなど、旬の果実を使って仕込む発酵ドリンクは、腸内環境を整え、体に優しく、続けやすい健康習慣となります。発酵のプロセスは、自然の力を借りながら「自分の内側を育てること」を体感できる学びの場でもあります。参加者の方々からは「体が軽くなった」「気分が前向きになった」という声を多くいただいています。

近年注目される 「腸脳相関」 は、この取り組みの背景にある重要な知見です。腸内環境が整うことは、単に体調管理にとどまらず、アスリートにとっては集中力や回復力の基盤となり、子どもたちにとっては学習意欲や発達を支え、そして日常生活においてはストレス耐性や活力の維持につながります。私はこうした研究知見を、専門用語にとどめず「日常に落とし込める形」で伝えることを大切にしています。

さらに、ここに欠かせないのが 「ミネラル」 の存在です。ミネラルは、ビタミンやタンパク質、脂質、糖質のように大量には必要とされない“微量栄養素”ですが、実際には生命活動の土台を支える「縁の下の力持ち」です。筋肉の収縮や神経伝達、エネルギー代謝、ホルモン分泌、免疫応答など、あらゆる生体反応にミネラルが関与しています。例えば、カルシウムやマグネシウムは筋肉のパフォーマンスやリカバリーに直結し、鉄は酸素運搬能力を支え、亜鉛は免疫や集中力に影響します。

現代の食生活では、加工食品の増加や土壌の栄養低下により、ミネラル不足が起こりやすいのが実情です。そのため、発酵食品や自然素材からミネラルを補い、体内での吸収効率を高めることがますます重要になっています。実際に私は、ミネラルを意識的に取り入れることで「疲れにくくなった」「集中力が途切れにくい」といった変化を自分自身でも感じ、アスリートや子どもたちへの支援にも積極的に活用しています。

このように、「心理」「身体」「内側の環境」という三本柱のうち、“発酵と栄養”は内側を支える根幹であり、そこにミネラルの視点を加えることで、より確かな土台が築かれます。心を整える心理的アプローチ、身体を動かすトレーニングとともに、内側を支える発酵・栄養・ミネラルを統合的に扱うことで、人は短期的な改善にとどまらず、長期的に「自らを調える力=自己調整力」を育むことができます。

私の願いは、この知恵を難しい理論にせず、暮らしの中で誰もが実践できる形で届けることです。発酵ドリンク教室やミネラルを活かした食習慣を通じて、心と身体、そして未来を支える「健やかな内側の環境づくり」を共に実現していきたいと考えています。

「心理」「身体」「内側の環境」。

この三本柱をつなぐアプローチが、私が提供するサポートの特徴です。

◆ 未来へのビジョン

私は未来を明確に描いています。

- 2028年、2032年のオリンピックにトレーナーとして帯同すること

- 子どもの発達支援とアスリート育成を両立した取り組みを全国に普及させること

- 発酵や栄養を通じて「内側の健康」を広めること

- 東京と湘南の二拠点生活を実現し、地域に根差したコミュニティを築くこと

- そして、アスリートの現役時代のパフォーマンスアップだけでなく、引退後の人生までを見据え、長期的に伴走すること

私は、スポーツを“現役の輝き”だけで終わらせたくありません。

選手が引退後も自分らしく生き、社会で力を発揮していけるように。

そのためのサポートをすることこそ、私の使命の一つだと考えています。

これらは夢ではなく、今積み重ねている実践の延長線上にある必然の未来です。

◆ あなたへ

人生の挑戦は人それぞれ。

世界の舞台を目指すアスリートも、子どもたちの成長を願う親御さんも、日常を前向きに過ごしたい方も。

「もう一歩前に進みたい」

「心も身体も整えて夢を叶えたい」

そう思ったとき、私はあなたの隣に立ちます。

心理学と身体ケア、そして生活習慣を整える知恵を総動員し、あなたと共に歩みます。

氣づきが笑顔に変わる瞬間を、共につくりましょう。

それが私の使命であり、kizukismileの願いです。

主な活動実績

<ワークショップ開催>

アトラエンセサッカー

スクール様

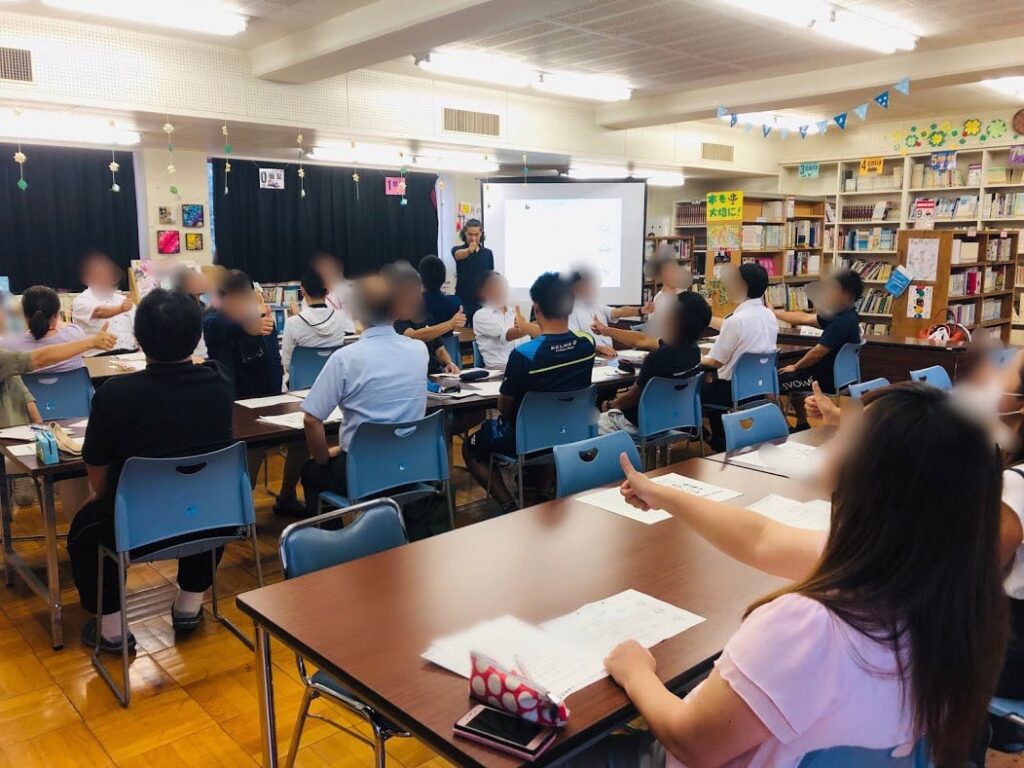

サッカーのパフォーマンスアップにつなげるために、ビジョントレーニングを中心とした講義をおこないました。途中、実例を解説したり、実際にトレーニングをおこなったりして、受講者のみなさまにその場でトレーニングの効果を実感していただきました。

<定期サポート>

宮城県東陵高校様

アーチェリー部・テニス部の学生と顧問の先生に対し、定期的にトレーニングをおこなっております。(コロナ下では一時自粛)

ビジョントレーニング・コオーディネーショントレーニング・メンタルトレーニングの3つを掛け合わせ、身体面・精神面ともにしなやかなパフォーマンスが発揮できるようにレクチャー。トレーニングが実際の競技にどのような効果をもたらすのかを、体験を交えながらお伝えしています。

<ワークショップ開催>

T中学校様

教職員、学校医、保護者の方を対象に、ビジョントレーニングについての講義をおこないました。

部活動や学習など学校生活にビジョントレーニングど取り入れるとどんな効果があるのか?実際にトレーニングを体験していただきながらレクチャーしました。「早速、授業や部活動にビジョントレーニングを取り入れてみます!」とのお声をいただきました。

<ワークショップ開催>

宮城県アーチェリー協会様

アーチェリーのパラリンピック代表選手・国体選手・指導者の方に対し、ビジョントレーニングを伝えるワークショップをおこないました。

アーチェリー競技において、視覚機能がどのようにパフォーマンスに関係しているのか、動作の精度を上げるためのトレーニング方法などを、実際に体験してもらいながらお話しました。

<定期サポート>

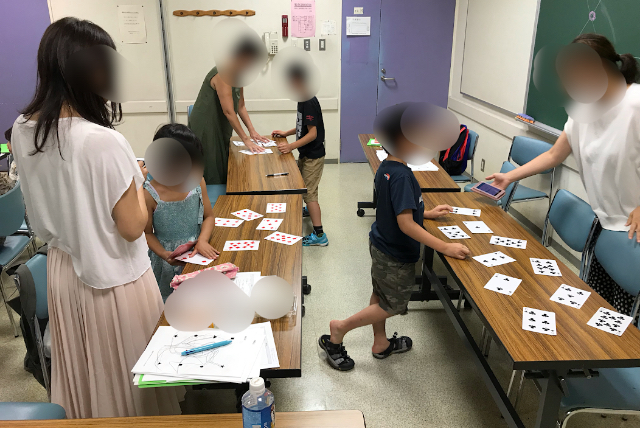

まいにちmama会様

幼稚園から高校生のお子さんとその親御さんに、ビジョントレーニング・コオーディネーショントレーニングを定期的にレクチャーしています。(コロナ下では一時自粛)

「運動や学習の楽しさを感じる」をテーマに、身体のバランスを整えるトレーニングなどをおこなっています。親子で実践できる内容のため大変喜ばれています。

集中・自信・パフォーマンスを

最大限高めるための

4つのアプローチ

痛みから解放する

ボディコンディショニング(整体)

人間の感覚の80%以上を司る

目の働きにアプローチ

ビジョントレーニング

知覚と脳と身体の神経回路を作る

コオーディネーション

トレーニング

本番に強いしなやかな

メンタルを作る

メンタルトレーニング

どのメニューが

自分に合うのか分からない方は

こちらから

セルフチェックできます